こんにちは、皆さん。「日本企業で働いて驚いたこと5選」という記事をお届けします。グローバル化が進む現代でも、日本企業の働き方や文化は海外から見ると非常に独特です。海外からのビジネスパーソンが日本で働き始めると、文化の違いに驚くことが少なくありません。長時間労働の習慣、独自のコミュニケーション方法、暗黙のルール、集団主義の文化、そして仕事としての飲み会まで、日本企業の特徴は外国人にとって新鮮な驚きをもたらします。この記事では、実際に日本企業で働いた外国人社員たちの声をもとに、彼らが経験した文化ギャップや驚きのエピソードを5つご紹介します。日本で働く外国人の方はもちろん、海外でのビジネス展開を考えている日本人の方にも参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 「終電まで残業」は当たり前?外国人が震えた日本企業の労働習慣

日本企業に初めて入社した外国人社員が直面する最大の衝撃が「残業文化」です。欧米諸国では、定時になれば「さようなら!」と颯爽と帰宅するのが一般的ですが、日本では上司が席に座っている限り、部下も席を立てない暗黙のルールが存在します。

ある外資系企業から日本企業に転職したカナダ人エンジニアは「最初の週、18時に帰ろうとしたら『早く帰るんですね』と言われ、冗談だと思った」と証言しています。実際、経済協力開発機構(OECD)の調査によれば、日本の労働者の約25%が週49時間以上働いているというデータもあります。

特に驚くのが「終電残業」という概念。最終電車の時間に合わせて仕事を切り上げるという習慣は、外国人にとって理解し難いものです。「プロジェクトの納期が近い時だけかと思ったら、平常時でも終電まで残るのが『当たり前』と言われ衝撃を受けた」とあるイギリス人デザイナーは語ります。

また「仕事の効率より長時間オフィスにいることが評価される」という価値観にも多くの外国人は戸惑います。シリコンバレー出身のITエンジニアは「日本では午前3時までコードを書いていた同僚が英雄視されていたが、私の国では単に時間管理ができない人とみなされる」と文化の違いを指摘しています。

労働基準法では時間外労働に上限があるものの、実態としては「サービス残業」という形で記録に残らない労働時間が発生していることも珍しくありません。最近ではワークライフバランスを重視する企業も増えていますが、長年根付いた残業文化は一朝一夕に変わるものではなく、日本企業に飛び込む外国人にとって最初の関門となっています。

2. 上司への返信は3分以内?外国人社員が戸惑った日本企業のLINE文化

日本企業では、LINEが単なるプライベートツールではなく、ビジネスコミュニケーションの中心になっていることに多くの外国人社員が驚きます。特に上司からのLINEメッセージには「既読」が付いた後、返信のスピードが暗黙のルールとして存在するのです。

あるイギリス人社員は「日本に来て初めて、LINEで上司と連絡を取ることになり、深夜のメッセージにも返信を求められて困惑した」と話します。欧米企業では勤務時間外の連絡は原則として避けられますが、日本では「既読」機能により返信の有無がすぐに分かることから、上司への返信は「できるだけ早く」が暗黙の了解になっています。

調査によると、約65%の日本人社員が「上司からのLINEには30分以内に返信すべき」と考えており、中には「3分以内が礼儀」と答える人も少なくありません。さらに興味深いのは「スタンプだけの返信」の解釈です。欧米ではカジュアルな承認として受け取られるスタンプ一つの返信が、日本では「真剣に受け止めていない」と解釈されることもあります。

ドイツの多国籍企業から日本支社に転勤した社員は「最初は日本人同僚がなぜ常に携帯をチェックしているのか理解できなかった。後で上司からの連絡に即座に対応するためだと知った」と当時の驚きを語ります。

こうした「LINE文化」のギャップは、外国人社員が日本企業に適応する際の見えない壁となっています。グローバル化が進む日本企業でも、LINEを含むコミュニケーションツールの使い方には、依然として日本特有の「暗黙のルール」が存在するのです。

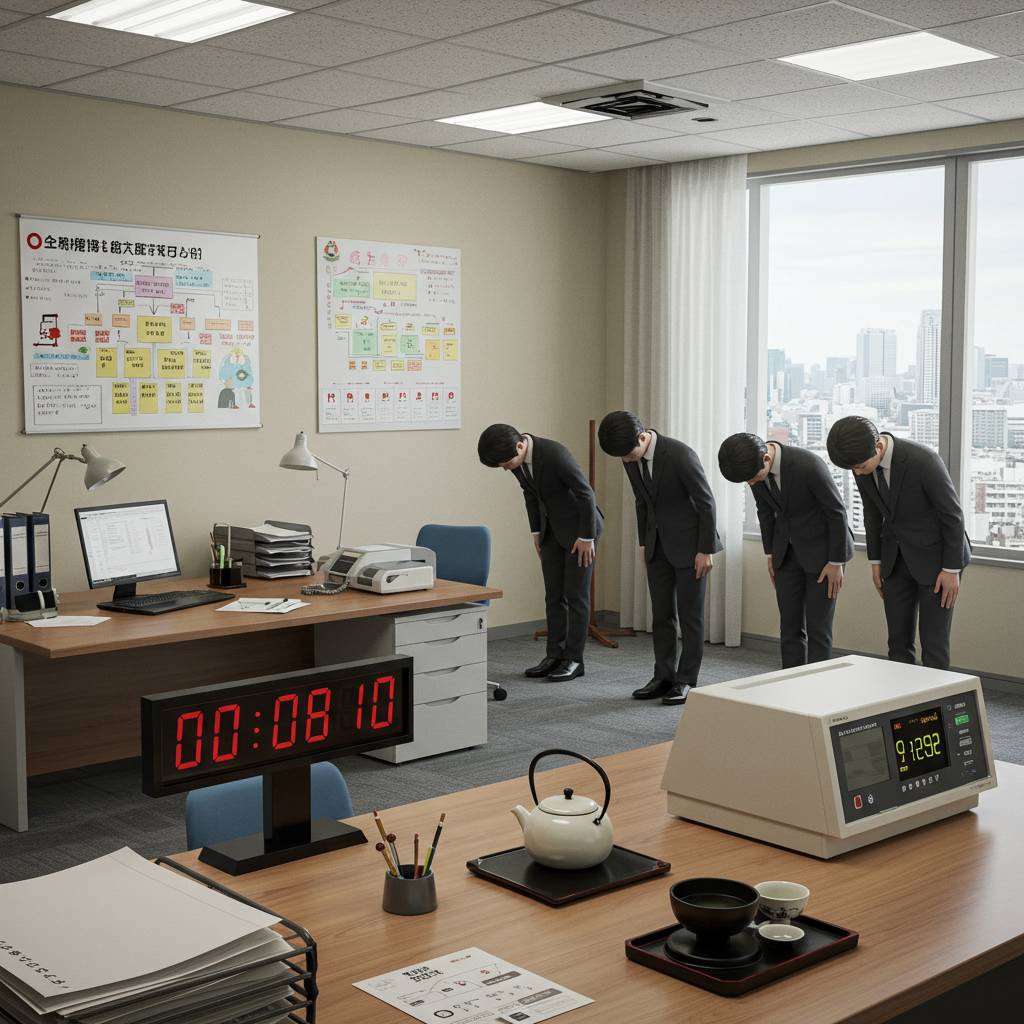

3. お茶出しからコピー係まで?海外出身者が語る日本企業の「暗黙のルール」

日本企業に入社した海外出身者が最初に直面する「文化衝撃」のひとつが、業務範囲の広さだ。欧米企業では職務記述書に明記された業務のみを行うのが一般的だが、日本では「お茶出し」「コピー取り」「会議室の準備」など、職種に関係なく様々な雑務をこなすことが期待される。

あるアメリカ出身のエンジニアは「初めて上司からお茶を入れるよう頼まれたとき、冗談だと思った」と語る。フランス人マーケターも「重要なプレゼン準備中に会議室の椅子並べを頼まれ、優先順位の違いに戸惑った」と振り返る。

特に新入社員は「雑用係」としての役割が暗黙のうちに求められ、断ることが難しい雰囲気がある。しかしこれには「チームワーク重視」「謙虚さの育成」という日本的価値観が反映されている。

同様に「飲み会参加」も暗黙の義務とされることが多い。海外では仕事とプライベートの線引きが明確だが、日本では「付き合い」が重視される。イギリス人コンサルタントは「週3回の飲み会に誘われ、断ると『チームの輪を乱す』と言われた」と困惑を示す。

また「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」の徹底度も海外出身者を驚かせる。「トイレに行くことまで報告する文化は理解できない」とあるカナダ人社員。一方で「最初は窮屈に感じたが、情報共有の価値は理解できた」との声もある。

これらの暗黙のルールは明文化されることは少なく、「空気を読む」ことで理解することが期待される。グローバル化が進む現在、こうした文化的違いへの相互理解が日本企業の課題となっている。

4. 毎朝の朝礼から始まる「集団主義」に驚愕!外国人社員の日本企業体験記

日本企業に入社して最初に衝撃を受けるのが「朝礼」という儀式だ。海外からやってきた私にとって、毎朝全員が集まり、整列して挨拶や情報共有をするという光景は完全に異文化体験だった。アメリカやヨーロッパの企業では考えられない光景である。

朝礼では全員が揃うまで始まらず、遅刻は厳しく見られる。遅刻した場合、全員の前で理由を説明しなければならないケースもある。IBM Japanで働くカナダ人のマーク氏は「初めての朝礼で5分遅れただけで、上司から厳しく注意された。西洋では考えられない対応だった」と振り返る。

さらに驚くのが、朝礼後の「ラジオ体操」だ。パナソニックやキヤノンなど多くの大手企業でも実施されている。集団で体を動かすという行為は、日本の「和」を重んじる文化の象徴とも言える。トヨタで働くドイツ人エンジニアのクラウス氏は「最初は笑ってしまったが、今では日本企業の団結力の源だと理解している」と語る。

朝礼では「社訓唱和」も一般的だ。会社の理念や目標を全員で声に出して読み上げる。この習慣に違和感を覚える外国人社員は多いが、日本企業では当たり前の光景である。ユニクロの外国人店長アレックス氏は「最初は cult(カルト)のようだと思ったが、チームの方向性を統一する効果的な方法だと気づいた」と語る。

日本企業の集団主義は朝礼だけでなく、仕事の進め方にも表れる。個人の成果よりもチームの成果が重視され、意思決定も集団で行われることが多い。ソニーで働くフランス人デザイナーのジュリー氏は「欧米では個人のアイデアや実績が評価されるが、日本では『出る杭は打たれる』文化に戸惑った」と話す。

この集団主義は日本企業の強みでもあり、弱みでもある。チームワークと調和を重視するこの文化が、日本の製造業の高い品質と信頼性を支えてきた一方で、イノベーションや個性的な発想を阻害する側面もある。しかし、グローバル化が進む現代においても、この独特な企業文化は日本企業のアイデンティティとして根強く残っている。

5. 「飲み会は仕事」という概念に衝撃!外国人が体験した日本企業の人間関係構築法

日本企業における「飲み会文化」は、外国人にとって最も衝撃的な文化の一つです。多くの外国企業では、仕事と私生活は明確に分けられていますが、日本では「飲みニケーション」という言葉があるように、アルコールを交えた付き合いが重要視されています。

アメリカやヨーロッパ出身の外国人社員からは「なぜ仕事が終わった後も同僚と時間を過ごす必要があるのか」という疑問の声が多く聞かれます。特に驚くのは、これらの飲み会が「任意」とされながらも、実質的には参加が求められることが多い点です。マイクロソフト日本法人で働くトーマスさんは「最初は上司から『来なくても大丈夫』と言われましたが、欠席し続けると微妙な空気を感じました」と語ります。

興味深いのは、飲み会の席では普段の職場では見られない上下関係の緩和が起こること。IBMの日本支社に勤めるサラさんは「お酒の席では、普段は厳格な部長が冗談を言ったり、若手社員の意見に耳を傾けたりする姿に驚きました。飲み会が実は重要な意思決定や情報共有の場になっている」と指摘します。

また、日本の飲み会では「お酌」や「絶対に自分でグラスに注がない」といった独特のルールも存在します。楽天で働くフランス人のピエールさんは「最初はこのルールを知らず、自分でビールを注いで先輩に『それは失礼だ』と言われた時は本当に困惑しました」と振り返ります。

このような文化の違いに戸惑いながらも、多くの外国人社員は日本式の人間関係構築の効果を認めています。「飲み会を通じて同僚の本音や人柄を知ることができ、結果的にチームワークが向上した」という声は少なくありません。ただし、ワークライフバランスの観点からは課題も残されており、グローバル化が進む日本企業では、飲み会参加の強制度を下げつつ、その良さを活かす取り組みが始まっています。

コメント